猪肾里长出人源肾单位?科学家用“迷你肾脏”迈出器官再生第一步

来源:生物谷原创 2025-11-06 17:24

我们可以“定制”肾脏类器官,且质量可控、规模可观?!

你有没有想过,未来的某一天,我们不再需要苦苦等待器官捐献,而是可以通过“打印”或“培育”的方式,定制一个全新的肾脏?这不是科幻电影,而是再生医学正在努力的方向。近年来,全球肾脏疾病患者数量激增,器官短缺问题日益严峻,而“类器官”技术的出现,仿佛一道曙光,照亮了器官再生的前路。

类器官,简单说就是在实验室里用干细胞“种”出来的微型器官。它们具备真实器官的部分结构和功能,是研究疾病、测试药物、甚至进行细胞治疗的理想模型。然而,如何大规模、高质量地生产类器官,尤其是结构复杂的肾脏类器官,一直是科学家面临的难题。

就在最近,一项发表于《自然·生物医学工程》的研究带来了突破性进展:科学家不仅成功实现了人源肾脏类器官的大规模、标准化生产,还首次将其移植到猪的肾脏中,并在“体外机器灌注系统”中实现了初步存活。这意味着,我们离“用类器官修复衰竭肾脏”的梦想,又近了一步!

肾脏是人体的“净化工厂”,一旦衰竭,只能依靠透析或移植维持生命。尽管类器官技术发展迅速,但其临床应用仍面临三大瓶颈:

● 难以规模化生产;

● 结构不均一;

● 移植后存活率低。

本研究的目标非常明确:建立一套可重复、可扩展的肾脏类器官培养体系,并验证其在大型动物肾脏中的移植可行性。这不仅是为了推动类器官从实验室走向临床,更是为未来“器官修复”提供一种全新的细胞治疗策略。

干细胞、类器官与猪肾的“三方会谈”

研究者使用了人多能干细胞作为起点,通过精准的诱导分化,将其转变为肾脏前体细胞,进而自组织成“肾脏类器官”。为了验证其移植效果,他们选择了与人类肾脏结构相似的猪肾脏作为“宿主器官”,利用“常温机器灌注系统”模拟体内环境,进行类器官的移植与观察。

整个研究分为三个阶段:

阶段一:打造高质量的肾脏类器官

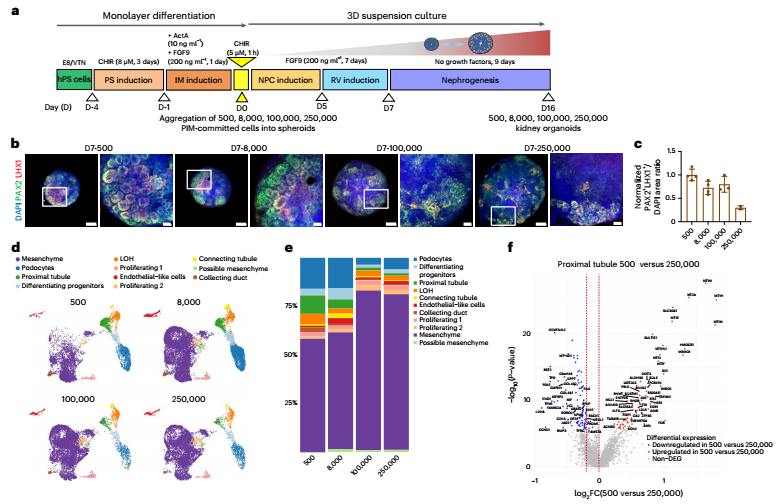

研究者首先优化了培养条件,通过调控细胞密度与生长因子,诱导干细胞分化为“后期间充质”,即肾脏发育的起点。接着,他们将不同数量的细胞(500、8000、10万、25万)聚集为3D球体,在悬浮培养中观察其自组织能力。

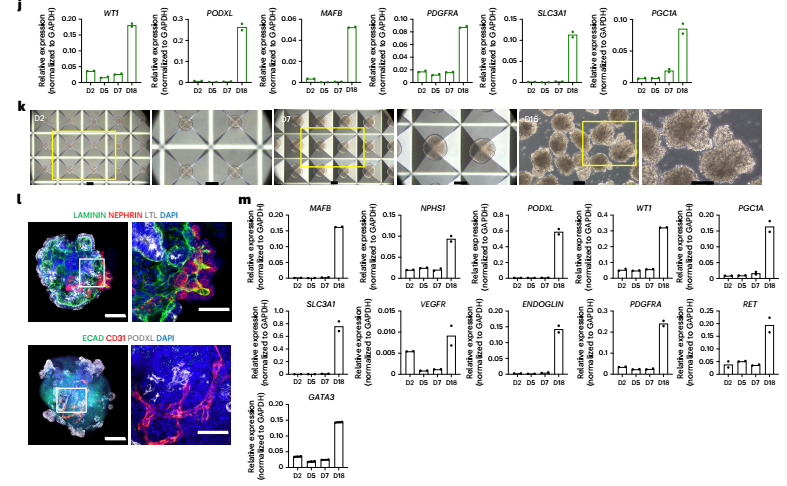

结果发现,由500个细胞形成的类器官分化程度最高,表现出更丰富的肾单位结构(如肾小球、近端小管等),并且代谢状态更接近成熟肾脏细胞(倾向于氧化磷酸化代谢)。正如图1所示,这些“迷你肾脏”不仅形态规整,还表达了多种肾脏特异性标志物,如PAX2、LHX1、WT1等。

图:悬浮培养中肾脏类器官的生成

图:悬浮培养中肾脏类器官的生成

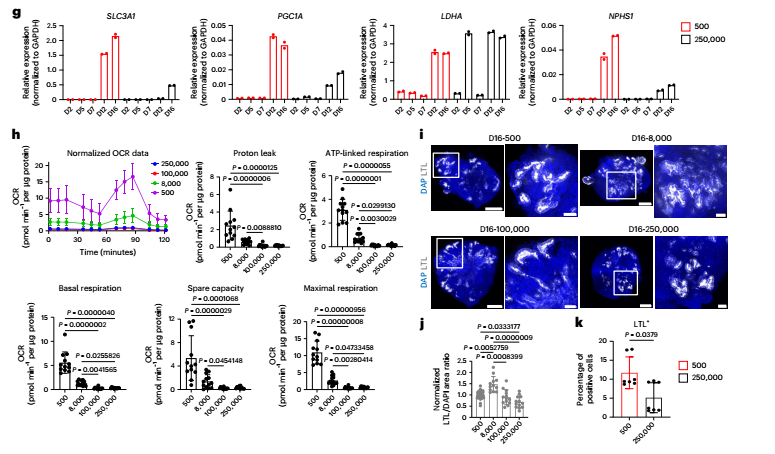

阶段二:规模化生产与“荧光标记”追踪

为了实现大规模生产,研究者开发了一种微孔板培养系统,能在24孔板中一次性生成约3万个结构均一的类器官。更酷的是,他们利用CRISPR-Cas9基因编辑技术,构建了WT1-GFP荧光报告细胞系,让肾小球前体细胞在分化过程中发出绿色荧光,便于实时追踪。

图:通过微聚合技术实现可扩展的均匀肾脏类器官生产

图:通过微聚合技术实现可扩展的均匀肾脏类器官生产

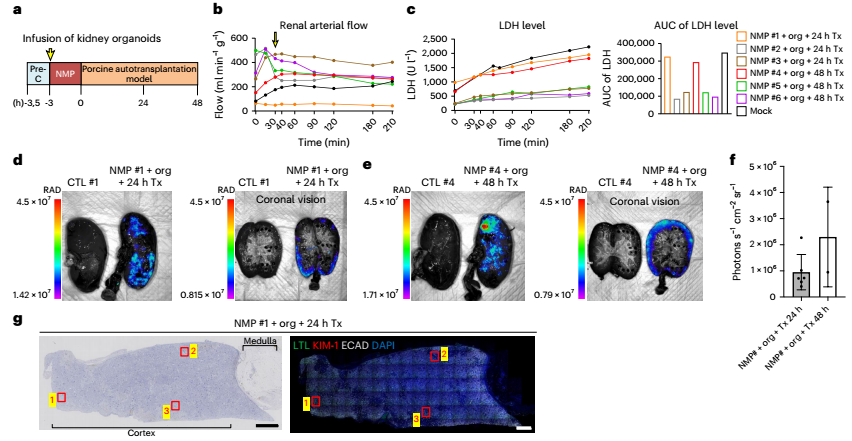

阶段三:移植挑战——把人类类器官“送进”猪肾里

这是最具挑战的一步。研究者将标记好的人类类器官通过肾动脉注入猪肾脏,并在体外灌注系统中维持其生理状态。结果显示:

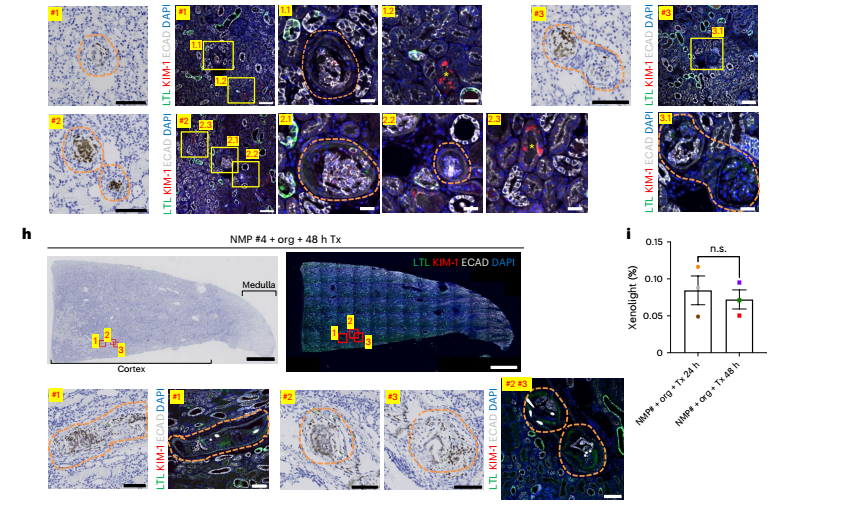

● 类器官成功定植在猪肾的皮质区;

● 人类细胞在猪肾中存活至少48小时;

● 未引起明显的免疫排斥或肾功能损伤。

通过荧光成像、组织切片与流式细胞术等多种手段,研究者确认了人类细胞在猪肾中的存在与分布,并进一步评估了移植后猪的血液、尿液指标,发现其肾功能基本稳定,未出现严重异常。

图:将注入人肾类器官的猪肾进行体内移植

图:将注入人肾类器官的猪肾进行体内移植

小结

这项研究不仅是技术上的突破,更是理念上的跨越。它告诉我们:

● 我们可以“定制”肾脏类器官,且质量可控、规模可观;

● 类器官可以在大型动物肾脏中短期存活,为后续长期研究打下基础;

● 机器灌注系统是理想的“移植前训练营”,为类器官提供了接近体内的环境。

当然,研究者也坦言,目前还处于“概念验证”阶段。类器官能否长期存活、是否具备功能、是否会引发远期免疫反应,都是未来需要回答的问题。但无论如何,这项研究已经为“肾脏再生医学”推开了一扇窗。

参考文献:

Garreta E, Moya-Rull D, Centeno A et al. Systematic production of human kidney organoids for transplantation in porcine kidneys during ex vivo machine perfusion. Nat Biomed Eng. 2025 Oct 31. doi: 10.1038/s41551-025-01542-1. Epub ahead of print. PMID: 41174010.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。